线条、悖论与肖像

我递给张恩利纸与笔,请他为二十年前的《吻》写一段话。他坐下来,从烟盒里敲一支烟,点火,轻嘬两口后夹在食指与中指的熟悉处。吐烟,烟雾等同迷雾,肃穆深陷面部皱纹对峙欢乐。继而辨认不清。「亲密、欲望、吃、喝酒、吸烟,喜怒哀乐尽在其中。」他写下。

留作谜面,先谈线条。

对于线条来说,它无疑迎接过热烈、无畏与抗逆的假死。几乎正好是二十年前,最后一次安排好接吻、拥抱和大口吃肉,张恩利想,“够了“,遂用城市的细微骨感代替了人文主义的敞亮激情。当然是假死,再过十年,野蛮如蛇的线条会在他笔下迎来重生。张恩利年轻时代追寻过尼采,他正是在这里埋下伏笔。一如查拉图斯特拉对世间的游查,必须下山,上山,然后再下山再上山,张恩利的线条也必须经历轮回往复,重生才会诞生新的妖冶。

《吻》,布面油画,147 × 147 cm,2000

要从最初说起。1990时代,张恩利开画人物肖像,时年不过三十,目光凌厉。如今回头,这批作品简直方便同期艺术史精确定位,在人文情节横流的年代过载时代症候。不过今日且先看线条。定性为:表面烈拗不安,本质却是隐匿。意思是,线条捧出的生命,包括但不限于躁动、压抑、解放、欢乐、惊奇、挣扎,必须通过自身的舒紧绷显出来。线条克制,也可以说狡黠,不让偷窥者看到自身的本来面目,于是戴上面具伪装成皱纹,譬如肌肉的纹路,衬衫的褶皱,臀部下垂的轮廓,开始无拘的狂欢。人物血气凌厉,稍显麻木的也似怒目圆睁,张恩利命名为「屠夫」阶段,旧时代自告拜拜,新文明蒸蒸日上,砍牛而吞猪,故问,谁为刀俎,谁为鱼肉?

因而,九十年代的拧巴劲压不住,来自整体意象,也来自技术悖论,人物的外观越是精确,人的状态就越是模糊,而线条就越是隐匿。线条隐匿,或者带上面具表演,意味它尚未夺回主权。仍然,它臣服在具象世界的符号暴政中,想方设法谄媚于一个褶皱、一条痕迹。即便自身飞扬跋扈,也只能在形体的流线身段中,隐约透露自由意志。

《二斤牛肉》,布面油画,160 × 100 cm,1993

直到千禧年钟声一响,线条收获信号,反攻具象世界。

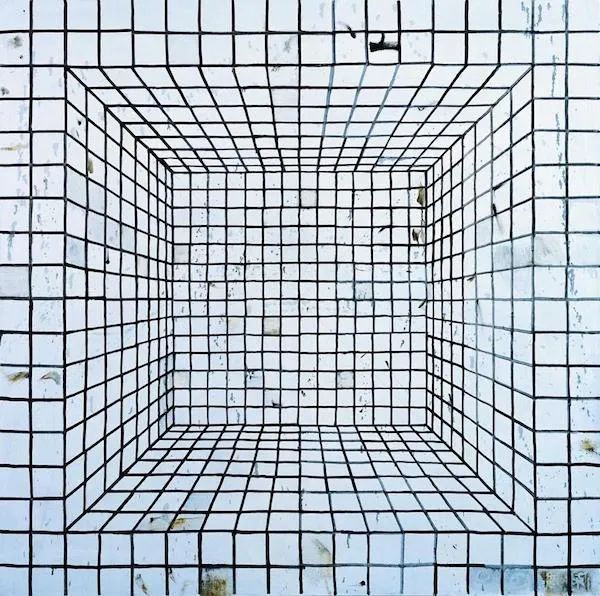

线条之自由在2002年开始的日常物系列中已依稀可见,如于「水槽」、「浴室」中,瓷砖线条与透视线合流,不分彼此,扰乱中心。而一旦到了绳管系列,线条的破坏力便真正硬朗起来,产生威胁。口头上讲,布面呈现之物,是城市中的实在线条,例如电线水管绳索一类,勾连内外你我,简言之是效率的产物。但张恩利所画又绝非静物画。细看,笔触的断裂、丙烯的厚薄、光晕的弥漫、重力的失位一一自现,以其自言,是「轻微的情绪」、「城市的状态」。

显然,线条已暴露真正野心。对于大尺寸绘画,细观必将视野浓缩于局部。而当至于局部,标题与诸要素的相互提示不再生效。此时,线条仅仅作为颜料的线条,一挥一式笔墨清晰。但只片刻,又从颜料中突破出千万意象,蜕地的蛇皮,坍塌的肉囊、行星的轨迹诸如是。这是线条自身的法力,与肉体器官下坠带来的潜意识假象有关,与心脏和血管决定的肉体形式有关,换言之,生命便是线条的动力学,感受线条近乎天然素养。而透过所有幻影,又只有一种本质挺身而出,便又是线条之本身了。于是,悖论之二在此不得不出——日常物之情绪越是轻微稳静,看似反转前十年极烈情绪,线条则越显自由与张扬个性。如是可胡想至康德,越制约,越自由。

《水槽》,布面油画,180×180 cm,2006

“绳管”系列(局部)

《两个灯泡(局部)》,布面油画,230 × 280 cm,2012

到此,具象世界仅剩一息尚存,濒临宣判。到了空间绘画中期及随之抽象肖像,线条便完全挣脱具象牢笼,大获全胜。逶迤、自在、张狂。若要问,为何是中期?因为更早的空间绘画,譬如2007年于安特卫普Objectif Exhibitions 作的第一件,复制的是他自己九十年代末在上海居住的第一个公寓,只是将人物物件搬离,做个不在场的案发,仍是具象幻影。这也正是张恩利创作中显著的一点,一个系列的尾声始终连着下个系列的伊始,故意露出蛛丝马迹,如在绳管系列与抽象人物之间,也有「目光远大的人」、「连接」等掩护老人撤退。我不禁联想,或许婴儿的一生真是始于回忆。

说回线条主题。此时之线段以绝对自信将姿身呈现于最前线,不退不避、气势如虹。看画,一束幽蓝未竟而血红方起,环以青绿相缠,倏忽沉入色块的更深处,又于转头之间在上方糊状中拔地再起,以至层层叠绕,无始无终。可用音乐作比。此前之线条无论如何变化发展,始终对位古典乐,最多至于勋伯格,线条如音符组成乐章,乐章如布面构造意境,上下前后,秩序斐然。此时的线条则远远不同,必然已步入爵士时代,只逃逸,不限制,只解域,不构成,以自身照亮自身闪耀自身,以德勒兹的话说,“产生出一种被解域的迭奏曲,将其作为音乐的终极目的,将其释放于宇宙之中。”

《目光远大的人》,布面油画,180 × 160 cm,2016

“抽象肖像”系列(局部)

《彩色房子》(“空间绘画”系列),张恩利,2023

且不止如此。2017年后,线条直接与标题照面,「剑客」、「编剧」、「忧郁的人」、「盛装的女人」、「性格耿直的男人」,人名出现,确定的对上不定的,生出悖论其三:标题越是具体、线条越是自由,文字与图像的鸿沟便越是深不见底,彼此指涉又彼此排斥,意义在何处居身?艺术史答,两者间循环流动,不于一方凝固。转过头问,张恩利就温柔一笑(如此温柔听说是养四只小猫的后果),哦,先有文字还是图像啊,我也说不清楚呵。

此问题犹如鸡生蛋还是蛋生鸡,打破砂锅也徒劳无果。还好那天,张恩利(如往常般)抽了许多烟,罕见多谈其他三样问题。线条,不过是熟悉的手感,人们问我如何结束旧系列开启新章,我说是成名了便停止,立刻锻炼新的手感去吧。悖论,我是不管,我只画画不谈主义。肖像,里面都是自己的影子。

这便是开篇的谜底。图像永生悖论,叙事彷徨无依。说的是喜怒哀乐时代变脸,做的是纸箱木盒丙烯油画。张恩利明白,所以寡言。最终只有线条的自由成为唯一喜事。