地幔在流动——张恩利的肖像创作

文/沈奇岚博士

重力为何产生,已经不再重要。重要的是重力正在发生作用。

肖像画的是谁,已经不再重要。重要的是肖像所在的世界正在打开。

是提供一幅图像,还是提供一份存在?张恩利在画布前做出了选择:他所创作的肖像,是一份正在呼吸的存在,如地幔在流动。

一、捕捉无形之物

捕捉无形之物,用盒子,用皮管,用树枝,用线条,张恩利在画布上一次次发起对无形之物的追逐。

每一个画家都经历过与“形”的缠斗。

张恩利在绘画生涯的一开始,就早已感受到了那份无形之物的存在。在他的画中,总有某种迸发的能量要被看见,向画布索取着一种形状。

1993年,他画下了那个时期的代表作《两斤牛肉》,画中人物是一个屠夫的肖像,他的身躯坚实有力,屠夫像一座石像一样,面无表情。他的左右肩头各有一道未能愈合的伤口,正在向空中喷涌鲜血,喷出的血滴在空中形成了某种形状。左边的血滴形成了一个边缘齐整的倒三角形,具有一种扁平的几何形状。而画面右边的血滴形成的三角形略有弯曲,这些已经被提炼为点和线的红色笔触,仿佛依然受着重力的影响,被拉向地面。这两道血柱在画面上始终涌动着,无论是画面完成时的1993年,或者是在美术馆再次展出的2020年和2021年(上海当代艺术博物馆和龙美术馆)。画面上屠夫的伤口依然在喷涌出新的信息和感受,无论是无奈、悲伤、屈辱、妥协,或是抵抗,愤怒、疼痛和呐喊,画面传递的感受与生命力依然是当下的、新鲜的,不曾因为时间褪色。张恩利把握到了绘画的力量,并深知无形之物的存在。这两个伤口和喷出的血滴,是理解张恩利肖像创作的第一根线索。这段时期被视为张恩利的城市人物肖像时期,他创作了大量的人物肖像。画面中的身体,总是鼓胀着,被某种能量充盈着,成为了具有某种形状的容器。

《二斤牛肉》,布面油画,160 × 100 cm,1993

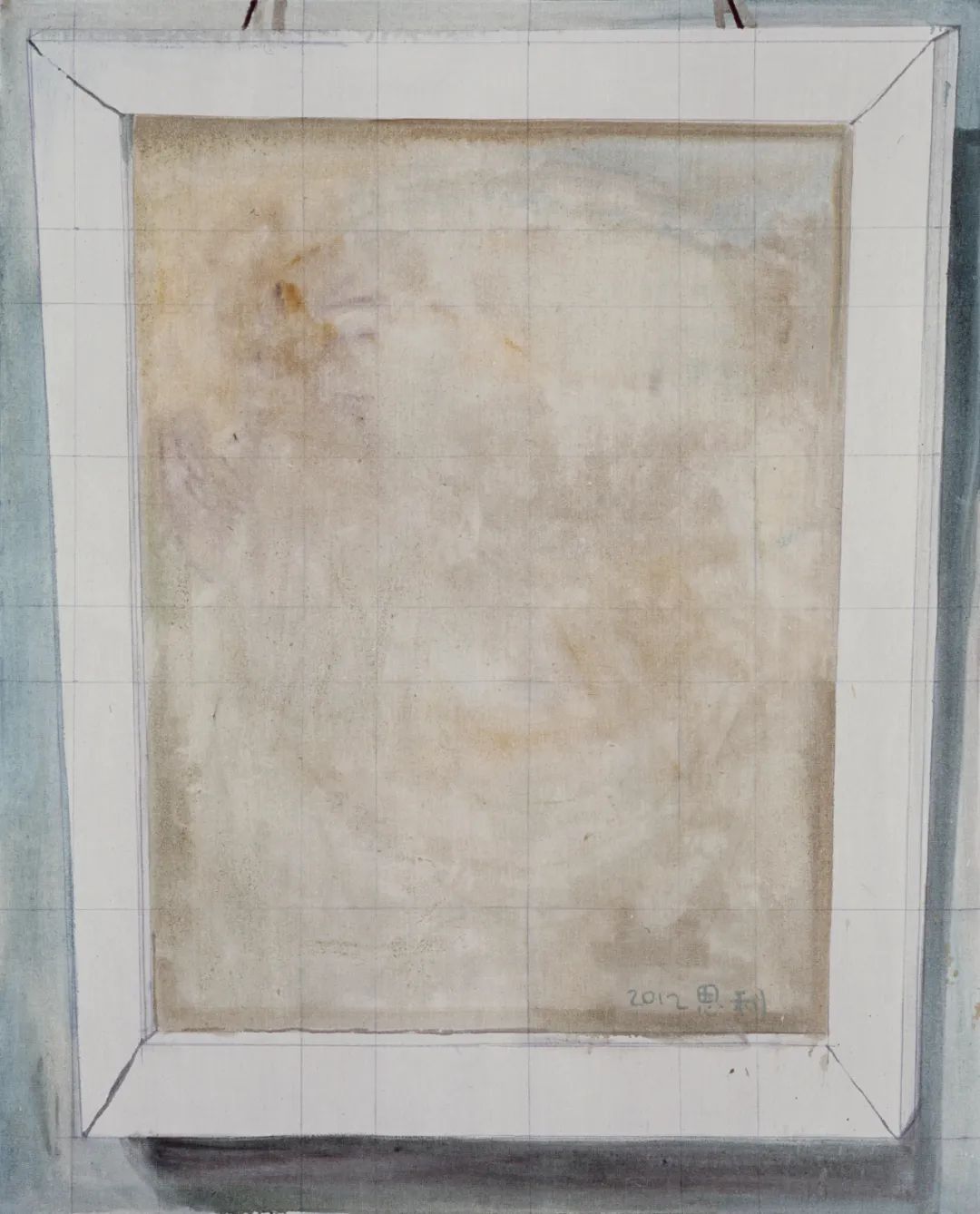

2012年对于张恩利是重要的一年。他画了《肖像》,画面上是一个白色的画框,画框中有一些深深浅浅的痕迹,借助标题“肖像”,仿佛可以依稀辨认出这可能是一张脸,模糊的紫灰色可能是耳朵,但无法辨认清楚具体的五官细节。这些模糊的色彩形成了某种感受,而标题引导了这些感受去形成关于脸的意象。在这幅作品中,无形之物被有形的画框承载,并在观众的想象中溢出了原有的界限,形成了各自的关于肖像的想象。一千个人会有一千种关于肖像的想象,这幅作品是理解张恩利肖像创作的第二根重要线索。那时他已经探索了将体积抽去后的线条的可能性,他在尝试让线条消失。这幅《肖像》的创作时间点,是在他大量绘画其他物体肖像和容器的时期,他对人物肖像的本质早已开始了思考,并在创作中实践了自己的推断:肖像可以是无形之物。那时,他还需要创作一幅画框来承载肖像。到后来,他发现画框也可以是无形之物。

《肖像》,张恩利, 布面油画,160 × 130 cm,2012

2012年之后,张恩利并没有马上对人物肖像的创作高歌猛进。他对线条的训练和探索尚未结束。他是一个极有耐心的艺术家。他在探索,八米长的画面上,如何用一根线条支撑住全部画面,同时无比饱满。他在研究各种曲线和人的心理的对应关系,他对曲线的曲度跟人的紧张程度了如指掌。皮管成为了他常常使用的物体,在弯曲中实现对力度和心理张力的表达。

2012年张恩利创作了两幅和线条相关的作品,展示了他对线条和空间的深刻思索。他以高超的技巧画了《历史》:一只白色的橱柜,橱柜里是一团亢进有力的红色线条正在舞动,它们试图撑破禁锢着自己的橱框。他同时画了灰色的线,在视觉上灰色的线条仿佛是红色线条的影子,使得橱柜中的空间更为复杂和饱满。在这张画中,他以有形的橱柜承载了涌动的线条,画面生机勃勃充满张力。形色已分离,却又彼此支撑着对方的存在。

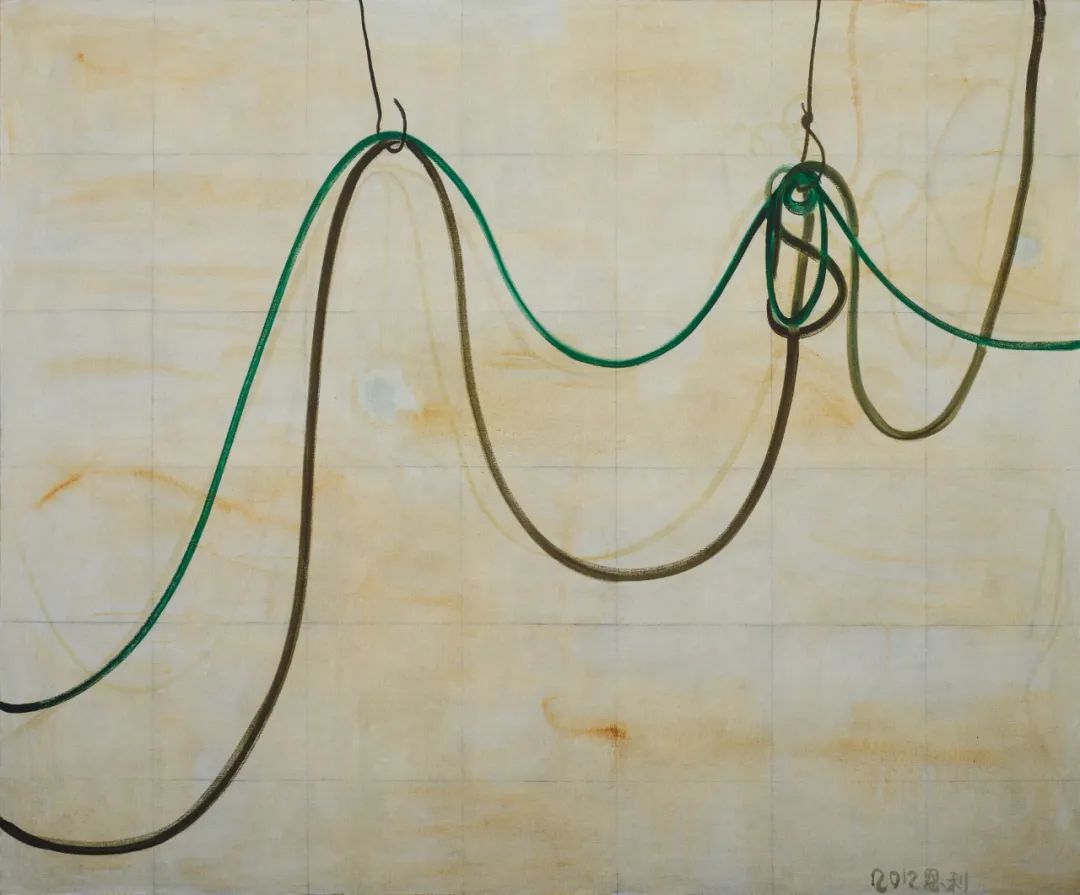

他的进一步实践,是画了《四米电线》——他直接把橱柜里的线条放了出来。如果没有橱柜的框架,没有透视线条的辅助,只有线条本身,这幅画是否还能成立,是否还能饱满?这是张恩利的冒险。

冒险成功了,《四米电线》中,在线的互相交缠和交错的张力中,画面上形成了一个新的空间,它是线条在透视中承诺的视觉空间,同时又是一种色彩与曲线构建的心理空间。这新的空间悬浮于画面,仿佛要脱离画布,宣布自身的独立。它就是一个存在。无形之物被捕捉,也被显形了。此时,张恩利不再需要画一个其他的物来承载线条,线条本身就可以承载自身,无形之物可以通过线条被感知。线条获得了自由,不必再成为现实世界中的对应物,它在画布上独立地构建属于自己的存在和世界。这是理解张恩利肖像创作的第三根重要线索。

《历史》,张恩利, 布面油画,180 × 160 cm,2012

《四米电线》,张恩利, 布面油画,80 × 100 cm,2012

在《弹力》(二) 中,富有体积感的线条在画布上拉开了新的空间,重力发生着作用,绿色的皮管凝聚着观众的目光和意识,人们感受到的是皮管和皮管之间的空间,是线条和线条之间的亲密。画面中形成的心理事实被传递到了画面之外。重力为何产生,已经不再重要。重要的是重力正在发生作用。张恩利说:“我想用这样一种所有人都能感受到的方式让人有直接的反应。”

哲学家梅洛·庞蒂写过《可见的和不可见的》一书中,说道:“这些不可见之物构成了可见之物的深处,并支撑着各种可见之物。”张恩利的画面内部,是不可见之物在支撑着视觉和心理的感受。张恩利把自己的感觉带入那些线条和色块,这些线条带着他对世界的感觉,包含了他对生命的理解,定义了他内心的现实。

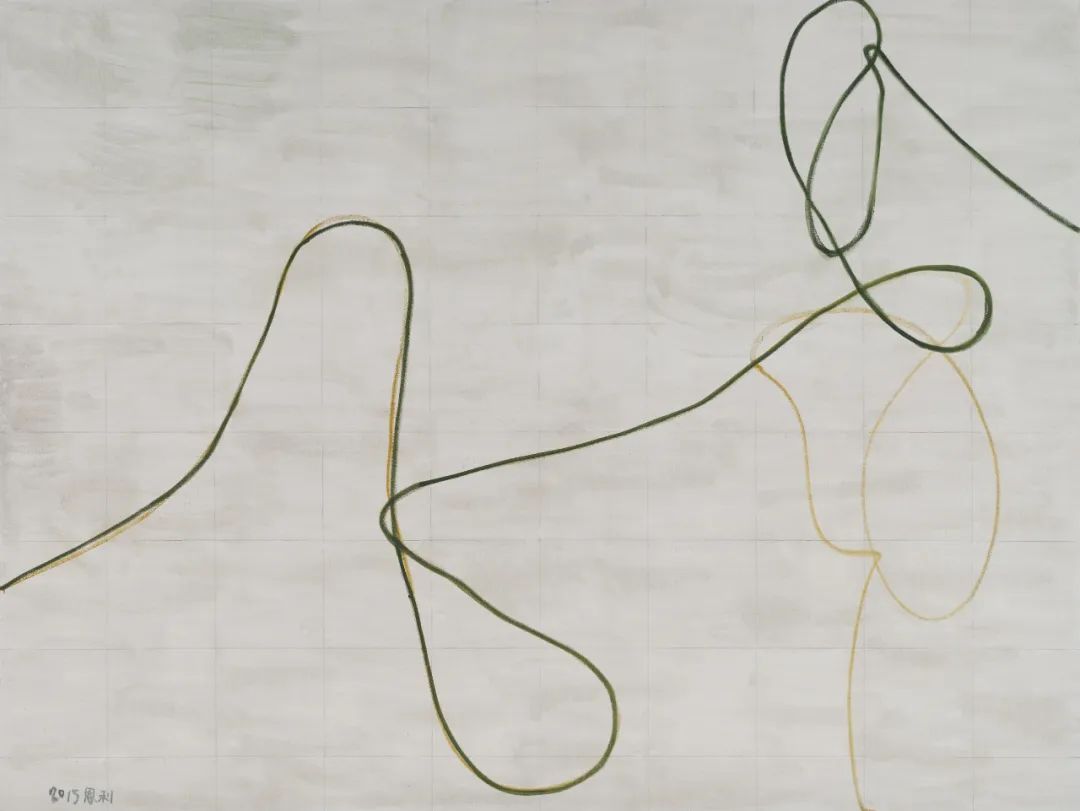

优秀的艺术家一定是主动寻找问题的。在创作了《弯曲的管子》(2015)、《捆在一起的皮管子》(2012)等作品后,张恩利不满足于皮管可以提供的弹性线条。当他捕捉了无形之物中的重力,他渴望更多,他又想对抗它。创作时他被无形之物牵引,在对抗中他可以反过来获得对无形之物的牵引。在《钢丝》系列(2015)中,张恩利拓展了线条的可能性。被重力牵引的皮管牵引着观众的视觉,目光和意识在皮管形成的线条上被重力牵引,拥有了一种加速度,这种加速度会带来一种快感。与重力结合的线条在视觉上形成了一种顺滑并易于接受的心理感受,于是张恩利要为这种感受制造阻力,他要创造不那么顺滑的线条,一些有人力干预且留下印记的线条。钢丝在空间之中展开,它的形状是合力的结果,是重力在发生作用,同时也是人力留下的折弯,目光和意识在线条上会遭遇速度上的减速和加速,因此增加了心理感受的丰富性。看似简单轻松的一组线条,其实是在惊心动魄中完成了赋形。无形之物,是空间中物与物之间的引力,也是力与力的博弈,是艺术家和无形之物之间的共舞,他们共同形成了某种轨迹,成为了画面上的钢丝。

张恩利停止画皮管时,许多人感到不解和可惜。但一个真正的艺术家不会满足于一个已经被他熟练掌握的形式的,皮管和空间的关系已经几乎被他穷尽,早已不能满足他了。有更多的无形之物等待着他,绘画中有更多的丰富性等待着他。

《绿色电线》,张恩利,布面油画,230 × 280 cm,2012,和美术馆藏

《捆在一起的皮管子》,张恩利,布面油画,160 × 130 cm,2012,和美术馆藏

《钢丝(三)》,张恩利,布上油画,300 × 400 cm,2015

2017年的《灰鹦鹉》是一件易于感受的肖像。画面上的线条可以理解为灰鹦鹉曾经飞翔的轨迹,也可能是它的翅膀扇动的轨迹,或是涌起的气流。一切痕迹皆有可能,是无形之物在空气中涌动,就像橱柜中的左冲右突的红色线条。虽说“天空没有痕迹,但鸟儿已经飞过”,张恩利将那些痕迹捕捉,在画布上成为了灰鹦鹉的肖像。

《灰鹦鹉》,张恩利,布面油画,250 × 200 cm,2017

感受涌动,感受一个人在时间和空间中留下的印记,感受这个人所处的世界,当这些涌动在张恩利的心中发生作用时,他果断地拿起画笔,在画布上追逐这些涌现的意象和感受,追逐那些无形之物。张恩利近期的肖像绘画,直接画心象,那些抽象的线条和色彩在画布上恣意飞扬,成为了流动的存在,是他对所绘对象的生命直观感受。

从表象来看,张恩利的艺术生涯看似有几个明显的变化——从最初的城市人物肖像到静物与容器,再到近几年来的抽象肖像绘画。但在我看来,吸引他的事物并未改变,推动他创作的动力也依然是那些不可见的存在。那些无形之物是他在绘画中真正寻找的事物,他一次又一次,用不同的物和人让观众感受到另一份存在。

二、从凝视到流动

肖像绘画有其传统。脸的历史是一部人类文化史。欧洲艺术史上的肖像画总是创造凝视。脸是一个充满历史性和时间性的舞台。

艺术史学者欧文·潘诺夫斯基论述过肖像画的两重性:肖像画试图揭示被画人与其他人的不同之处,又试图揭示出画中人与其他人类的共同之处以及留在他身上的东西。这是一种图像学的路径,适用于提供了大量具体信息的肖像画作。

无论是伦布朗还是梵高,大师们的肖像画中,人物的脸指涉着人物本身的身份和社会角色。肖像画是凝视观众的,人们评价一幅肖像画“栩栩如生”,是因为在二维平面上,画家创造了凝视。优秀的肖像画可以生产目光,观众感觉画面上的人物在和自己交流。当观众凝视肖像时,肖像也在凝视观众。

当代艺术家们必须面对这份凝视的传统,在打破凝视的同时创造自己的新的肖像语言。艺术家要做的工作是把历史性、复杂性和时间性还给这张脸。

培根笔下的教皇英诺森十世在尖叫中抵达生命荒谬的真相。亚德里安·格尼所绘画的与其说是脸,不如说是一个不可辨认的黑洞,一个心灵的、历史的黑洞,通向一份被遗忘的历史。格尼取消了目光,但他依然在“脸”的框架中实现肖像的创作。

张恩利再向前一步,他取消了脸本身。他常说一个后脑勺也是一幅肖像。他画了许多人的后脑勺和许多人的头发。他认为脸只是一个载体,身体的任何部分都可以是人的肖像。物也可以是肖像。那些充满使用痕迹的纸盒、大床、水桶、老沙发,都可以是肖像。

张恩利画过一组水桶,从不同的角度观察和绘画。他用绘画一个人的方式,绘画一只水桶——有正面观看,有侧面观看,以及俯视观看。不同作品上的水桶,承载的信息和感受并不相同,是各自不同的存在。

《水桶》系列,张恩利,布面油画,100 x 100 cm,2007

《水桶》系列,张恩利,布面油画,100 x 100 cm,2007

在物的肖像中,人们依然在凝视对象。尽管对象并不产生目光,但它们凝聚着观众的注视和意识,是装载这些凝视目光和意识的容器。创作于2017年的《老沙发》和《破损的沙发》是一个关键时期,张恩利在推动肖像的流动。在画面上已经无法辨认沙发的形,但色彩创造的斑驳感和线条构成的柔软舒适感,是一只老沙发带来的触觉和回忆,画面如容器,承载着老沙发的柔软给身体带来过的慰藉、在时间中形成的磨损和这些磨损暗示的长期相伴。观看《老沙发》的过程很奇妙,目光和意识仿佛陷落在了物体(沙发)的深处,情感和记忆在流动,不再依赖某一个具体的物的形状。

凝视不再是观看张恩利作品的第一法则,因为张恩利要在他的肖像创作中让观众直接感受到那份存在,并与它同在。感知和想象力成为了关键。在张恩利近期的肖像创作中,抽象的线条和颜色产生了一种效果,它拆解了凝视,它产生了目光的滑动和心理意识的调度与流动,可以说张恩利创造的是一份新的关于肖像的语言。

《老沙发》,张恩利,布面油画,220 × 180 cm,2017

《破损的沙发》,布上油画,220 x 180 cm,2017

取消凝视、同时创作充满生命力的肖像,是一件困难的事情。贾科梅蒂曾反复绘画《安妮特的肖像》,试图达到一种纯粹的感知状态。张恩利在追求的也是对肖像的生命感知,一种突破描绘性的绘画方式。于是他打开了橱柜的门,放出了线条。他抽去了装满球的球框,让球滚落,成为自由的点和色彩,从具象的指涉关系的世界解放出来,进入无形之物的世界,一个可以克服重力的世界,一种摆脱图像和逻辑重负的绘画。他说:“我要用一种看不见的规则创造完美。”

张恩利说:“我考虑的这个事,其实是关于什么是人,我们怎么界定人。”他所说的“这个事”,是肖像创作指向的是存在,张恩利的肖像创作,从凝视到流动,是对人类感知能力的召回,是对“面具”符号的拒绝,是对图像占统治地位的艺术创作提出质疑。他对肖像的探索,扩大了观众感知的潜力。

三、暗涌之物

在生命中,人也是一个容器,一个流动的充满变化的容器。

张恩利认为观看和心理有关,是一种心理活动。他要做出和前代艺术家不同的表达,拥有丰富性和复杂性。他不断创造着意识的形状和容器,从静物到肖像。在张恩利的创作中,肖像是“存在”的承载之物,且这份存在是流动的。

为无形之物赋形,张恩利也使用了语言,调用了人类的共同经验。他认为人类认识世界的两种方式是图像化和名词化。画面提供的是一种视觉景观与一种心理效果。在为作品命名时,他分享了肖像画数百年传统中同样的挣扎:寻找特殊性与共通性的平衡点。他看重对事物的命名,他认为作品名字的重要性不亚于画面本身。

这些肖像的名字具有一种共性,每一个名字都代表一类人:酒商,徒步旅行者,编剧,博士,英文教师等等。名字是那层并不存在的布袋皮,包裹住了无形之物。就像张恩利在2011年绘画的《口袋》,口袋中的无形之物,在重力之下显形。

早在2005年,张恩利在创作《洗澡》时,发现了马赛克的妙处。但真正将马赛克化为自己的绘画语言,是在他2011年-2013年之间的大量与马赛克相关的创作。他创作了马赛克的水槽,马赛克墙面,马赛克的内部空间。

15世纪意大利画家保罗·乌切洛(Paolo Uccello)有一幅素描作品《圣杯的透视画法习作》,曾让张恩利看到了早期大师对于追求物体的精确度上所花费的精力。他从透视大师那里得到的是对透视的重新理解。张恩利用透视本身的语言来创作作品,在“水槽”系列和“马赛克”系列中,他追求的不仅仅是表现手段和内容成为一个整体,而是对透视进行抵抗。他要消化透视,同时他所创造的存在抵抗了透视的绝对命令。马赛克瓷砖在画面上拥有一种新的品质,它既是线条和形式,又是结构本身。它可以独立存在,又可以成为某种指涉。水槽的显现和消逝同步发生,不仅仅在视觉上,也在心理和感受的瞬间。这实现了让张恩利最感兴趣的“它既在又不在”。

《水槽》,张恩利,布面油画,60 × 250 cm,2006

《口袋》,张恩利,布面油画,200 x 180 cm,2011

这种“同时显现又消逝”的品质,是理解张恩利肖像创作的重要入口。这些抽象的人物肖像,用线条和色彩形成意识的形状。作品的命名提供了一个临时的容器,让我们暂时存放意识,在心中形成某种感知。但那份感知并不能长久驻留,在下一次重回同一个画面时,临时容器之中的意识将再次发生变化,画面对我们的触动与上一次必不相同。

诗人艾略特对诗歌的理解,恰好呼应了这种感受:“诗歌既不是情感,也不是回忆,也不是宁静。它是大量经验的凝聚,以及由这凝聚产生的新东西。它是一种并非有意识地发生或经过深思熟虑的凝聚。这些经验不是“回忆”出来的,它们最后在一种气氛中融为一体。” (艾略特:《传统与个人才能》)

我们在张恩利的画面上,一次又一次地凝聚意识,被他的画面推动着进入对肖像的感知和想象。无论是《少妇》,还是《甜点师》,或是《珠宝商人》、《编剧》还是《馆长》。肖像在我们的心中显形又消逝。在下一次观看时,再次凝聚、显形、消逝。每一次,画面会把我们引向意想不到的空间。意识的形状与容器不断发生变化,暗涌之物不断来到画面之上。

《珠宝商人》,张恩利,布面油画,300 x 250 cm,2021

《编剧》,张恩利,布面油画,180 x 220 cm,2021

《馆长》,张恩利,布面油画,200 x 180 cm,2020,和美术馆藏

《甜点师》,张恩利,布面油画,300 x 380 cm,2021,和美术馆藏

张恩利对抽象人物肖像的命名虽然有对“类”的兴趣,但和上个世纪奥古斯特·桑德拍摄《时代与肖像》是不同的。桑德从现实世界已有的分类出发,拍摄不同的肖像,是凝固的肖像。张恩利从自身精神现实中的感受出发,在画布上形成的是流动的肖像。

每个杰出的艺术家,深知自己在画布上的工作本质,他在凿一口关于存在的深井。艺术家是拥有卜水才能的特殊感应者,他用绘画指向了存在的深处。卜水是“一种与隐秘而真实的存在物保持接触的才能”,把感觉到的和触动到的事物表现出来。张恩利给作品的名字,是卜水者枝杈显示的方向。由此,他完成了对观众的意识的牵引。

语言本身,是意识的万有引力之一。作品的名字,是那层薄薄的蛋壳膜,包裹着肖像本身鼓胀的生命力。我们的视网膜和感受力,成为了承载这股力量的容器。

张恩利对作品的命名,寻找的是词语形成的那一刻(命名时刻),是事物在意识成形的那一刻。他寻找的是词语内部和画面之间的能量张力,命名带来的意识波动要与画面内部和线条之间的能量相呼应。没有具体的对应物可以参考,每一个观众必须以视觉去激发心灵的想象力。在画面上开始向内搜寻自己的经验,在想象和猜测间,形成肖像对自己独一无二的显现。

这一次,张恩利把观众的心灵当作容器。观众在看向画布的同时,看向自己的内心,并同时觉知那些无形的暗涌之物。

这是一种奇妙的体验。画面上的线条和色块仿佛在缓缓流动,眼看着就要无法把捉这些无形之物。但作品的名字却给了一个容器,或者一层薄膜,将这些即将四溢的意识和想象轻轻包裹住。就像每只鸡蛋的蛋壳膜,轻盈,透明,将液体状的蛋液包裹在了一层意识的薄膜之中,给予了一个可能的形状,可它依然在继续流动!

相貌是一种地壳景观,而张恩利画的是地幔,是暗涌之物。犹如他的画面,格子的底,一层又一层的颜色,他保留着最早的轮廓,那是肖像生长的一部分,也是地壳运动的一部分。他把所有的线索藏在地壳之下。他捕捉到了无形之物,又再次挣脱了心理上的重力。他的线条挣脱了重力和体积,挣脱了透视,甚至挣脱了笔触感。他希望创造一种找不到规则,有冲突又同时和谐的绘画方式。他期冀每个人进入画面的路径都不一样。

张恩利说:“只有不按照常规的标准去思考,你才有可能找到一条路。”

张恩利的肖像创作,构造的是另一种存在的现实,一种流动的肖像。人的相貌是一份景观,如地壳的运动,总在看似稳定中悄悄地发生移动和变化。他笔下的肖像犹如地幔运动,当观众的意识和目光在不断捕捉线条和色块时,地幔不断地发生熔融。地貌的景观在发生变化,因为地幔在流动。

张恩利已经做出选择,在画布上超越图像,创造一个新的流动的存在。他穿透视觉之幕,让我们来到了肖像景观的地壳之下,观看地幔的运动。

地幔总会挣脱地心引力,冲破地壳,化为岩浆,流淌在画布上。

主要参考书目:

汉斯·贝尔廷,《脸的历史》,德,史竞舟译,北京大学出版社,2017年8月第1版

希勒·韦斯特,《肖像艺术》,英,金雨译,上海人民出版社,2023年1月第1版

谢默斯·希尼,《希尼三十年文选》,爱尔兰,黄灿然译,浙江文艺出版社,2021年1月第一版