ON OFF 2021:回到未来

I.

展览是否也可以作为一台时间机器?就像上世纪八十年代好莱坞科幻电影《回到未来》(Back to the Future)的主人公马丁那样,驾驶着由汽车改造的时空穿梭机,从“里根时代”穿越回到“艾森豪威尔时代”,在决定自己父母命运的事件中,重新排演事件发展的走向,将自己的家庭从原本的落魄失败中拯救出来。我们常说,电影是一门造梦的艺术,亦如西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)提示的,梦是与愿望相关的潜意识,恰恰指向了现实的缺失。对于我们而言,《回到未来》展现了一种人类暂时或着永远也无法获得的能力,即打破时空桎梏,回到过去挽回之前行动对于现在所造成的“伤害”,这里体现的是人类趋利避害的本能,也是观众与《回到未来》这部电影之间的共情之处——希望回到自己命运的交叉点重新选择。与之对应的,是时间如飞矢般的线性向前,而我们所能做的,是在洛克所称的“意识”中获得整合时空的能力,“意识总是可以延展的,而且可以延展到过去的时代,它可以把同一个人在时间上相去甚远的存在与行为联合在一起”。回到过去的意识,提示了回忆作为意识所具有的意向性表征,虽然,回忆不能突破刚性的时间结构改变事件本身的内容,但亦如胡塞尔所提示的,回忆是一种想象,我们可以在意识的时间中找到一个具体对象背后的多重流形。那么对于本次展览而言,那个具体对象则是2013年在北京尤伦斯当代艺术中心(UCCA)举办的“ON | OFF:中国年轻艺术家的观念与实践”(以下简称“ON | OFF”)。

2013年的“ON | OFF”是由UCCA馆长田霏宇(Philip Tinari)发起,邀请鲍栋与我共同策划的一个关于中国年轻艺术家的群展。展览的缘起于田霏宇与我在策划与编辑《艺术界》杂志时,非常明确的感受到中国当代艺术系统自2008年遭受全球金融危机冲击后,展览现场日益显现出一种年轻化的趋势,一大批新的艺术家与艺术小组崭露头角,并且开始承担起建构中国当代艺术的主体形象,而在2012年田霏宇担任UCCA馆长后,与之有关的展览也就应运而生。所以,从某种意义上说,2013年的“ON | OFF”虽然有一个明确的主题,但展览的初衷其实很直接,就是为了呈现中国当代艺术实践主体的时代更新。这里所指的“时代”,是以2008年北京夏季奥运会以及紧随其后的全球金融危机作为标志性事件,无论称之为“后奥运时代”,还是“后全球化时代”,实际上都提示了中国的全球化过程进入了一个全新的格局——对于彼时的中国当代艺术而言,却又预示着以“全球化”为目标所构建的艺术叙事走向了终结,其在艺术市场直接反映为一轮价值估清。直到现在,仍有不少人将之归为艺术市场投机行为制造的价格泡沫所导致的恶果,然而,那不过是压垮骆驼的最后一根稻草,其真正的原因在于,中国当代艺术在进入全球艺术系统的过程中,对外遵循的是新自由主义意识形态的叙事框架,对内依赖于中国经济高速发展所带来的现代性经验的刷新。

在主题层面,2013年的“ON | OFF”基于当时的互联网经验,已经触及了在全球数字资本主义的兴起与扩张中,所凸显的主权意志与地缘问题。但正如上文提到的,囿于当时所设定的初衷是一个现象性的展览,所以在叙事上仍不免带有中国当代艺术行业对于全球化的惯性经验与想象。耐人寻味的是,这个原本以为将要被淡忘的展览,在近年来又被反复提及,固然其中有参展艺术家职业影响力日益增强的原因,但更为主要的原因可能在于,2013年的“ON|OFF”从一开始就是作为系统形象的中国当代艺术行业从主体内部发出的一次召唤,这也解释了为什么展览在当时受到巨大关注的原因。并且,之后的中国当代艺术的系统发展与现场变化,其中的许多现象都在表现为对于自身主体性的自觉建构,可以说,2013年的“ON | OFF”有意无意间涉及了中国当代艺术系统的结构转型。如果说,彼时这还只是中国当代艺术系统的一种应激反应,那么在多年之后,我们会发现中国当代艺术此间的种种变化,是与中国各领域所发生的一系列变化,存在着一种内在的共振关系,即无论是对未来发展道路的探索,还是对于过去一次性历史的表述,都需要在公共生活中重新设定与明确自身的主体形象,但这并非意味着返回封闭与保守,而是为了从失序时代走向新秩序,在设想与探索一种新的思想范式。回到文章开始的提问,展览是否可以作为一台时间机器?对于和美术馆的“ON | OFF 2021:回到未来(Carousel of Progress)”而言,2013年是它返回的时间节点,返回的目的亦如全新的时间与副标题所提示的,它不仅是在完成那个展览未竟的叙事,也是对有用的过去完成一次辨认。

《向远的圆是你(上如其星)》,陈哲,机械装置,200 × 200 × 35 cm,2021, “ON | OFF 2021: 回到未来” 和美术馆展览现场

《人造月2》(局部),王郁洋,偏光镜片、电机、液晶显示器、电脑,直径 400 cm,2020,“ON | OFF 2021: 回到未来” 和美术馆展览现场

《流动的盛宴 No.1》,于吉,水泥、铁、螺纹钢、打印纸张、橡胶、肥皂,300 × 200 × 180 cm ,2020,“ON | OFF 2021: 回到未来” 和美术馆展览现场

II.

此时此刻,我们处在一个被称之为的“后疫情时代”——2019年末开始在全球爆发与流行的新冠疫情,一下打乱了全球化的运行节奏,流动的世界猛然失速,虽然我们的身体也被迫停了下来,但因为我们的感知还处在之前加剧时空压缩的惯性中,所以永远向前的时间之流,就这样从凝滞的空间中甩到了我们的眼前,并且一同显现的还有“时间的差异”。有人说,新冠危机是我们反思当代全球化副作用的一个契机;也有人说,新冠疫情引发的全球“综合性危机”将会改变当代全球化国际秩序的格局……,无论是对过去种种经验的反思,还是对未来趋势的预测,都是从当下生活世界发出的“否定”。

可以说,这是一种尚未被充分历史化的“当代”经验,而近年来不断被细分的时代节点,正是时间中的我们向自我揭示的历史与逻辑之间的断裂,其中包含了瓦尔特·本雅(Walter Benjamin)明所描述的历史的不安全感与不确定性,也包含了历史的反复,而这种反复就像许多哲学家与历史学家提及的,人类历史反复的往往不是事件内容,而是形式结构。单就这一点而言,从全球化正在经历的大衰退(包括新冠疫情在内的前后一连串事件)所展现的时代症候来看,世界正在退回到“我们/他们”的区隔划分模式。对此,当代欧洲思想家彼得·斯洛特戴克(Peter Sloterdijk)很早就指出,全球化的时间同步,是一种形式上的时间公平,当代全球化所体现的“世界主义”,在本质上,不过是被宠坏的人的地方主义。只是在今天,被时间公平掩盖的“时间的差异”,随着全球化过程,早已通过不同媒介渗入全球性的网络结构中,从某种意义上说,相对全球而言的所有地方都无法幸免。但同样的,我们还可以记起一个马克思主义的观点,资本主义体制下的失败者是变革的优先行动者,他们是唯一有条件推动利于全世界的道德进步的群体。可见,当作为生活的时间向我们呈现历史的反复时,当下总是会召唤我们“当记忆中的某种东西在危急时刻闪现的时候去抓住它”。

生活的周而复始,这是“时间姿容”另一种展开,它来自我们对于宇宙运动与自然运行的先验经验,也将历史、时代与时刻,以及过去、现在与未来等等关于时间的描述卷入一种“有人栖居”。正因如此,在绝大多数的时候,我们与其说是在谈论时间,其实是在言说“命运”,个体的、家庭的、族群的、社会的……,这既可以是一个不断向外推及的群体,反之也可以是向内回缩的一个单子,可以说,人类用命运赋予时间一种生命的意象。命运是人类一个亘古不灭的生命议题,更是一个关于“活”的议题。法国现代诗人斯特芳·马拉美(Stéphane Mallarmé)曾有一句名言,“骰子一掷,永远取消不了偶然”,偶然与必然之间的辩证性恰好说出了命运的魔咒(魅力),关心未来的人,实际上就是关心现在,而现在又是从过去而来,看似是三个维度,其实都汇聚于无限被过去与未来分化的现在,难怪吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)认为只有现在存在于时间之中,未来的可能性则是从现在的选择与实践中生成出来的。

问题是我们该选择什么?就本次展览而言,面对全球秩序“空位期”的时代症候与充满不确定性的未来,回忆是一种从当下出发的重构行为,换言之,是一种在时间内的行为。事实上,“回忆”从未在中国当代艺术语境中缺席,甚至在一段时期内,演变为一种行之有效却又逐渐僵化的方法论,究其原因,中国改革开放不断加速刷新的现代性经验,已经无法让艺术家的回忆叙事与社会性的、现实时空中的具体生活形成的形式或情感发生联系,并且彼时的回忆者们,他们共同呈现的某个过去时代的集体记忆,更像是为了遗忘而准备的一种告别仪式,有的表现为一种怀旧,最终沦为一种商品化的美学符号;有的表现为一种时代创伤后应激障碍,单向度的批判即使更强的烈度仍就是一个反命题,也就无法避免自己的意识形态走向空心化——可见,回忆的重构性在于当下分化出怎样的过去。如果说,回忆的重构性意味着变形、扭曲、重新评价和更新,那么对于过去而言,回忆的目的是为了构建一个新的世界,这里的“新”同样指向“偶然性”,希望在无数偶然性的因果链中生成出的一个普遍性。

《暗色之物—似风吹过》,张如怡,混凝土、瓷砖、金属地漏、木板,1605 × 460 × 1085 cm,2021,“ON | OFF 2021: 回到未来” 和美术馆展览现场

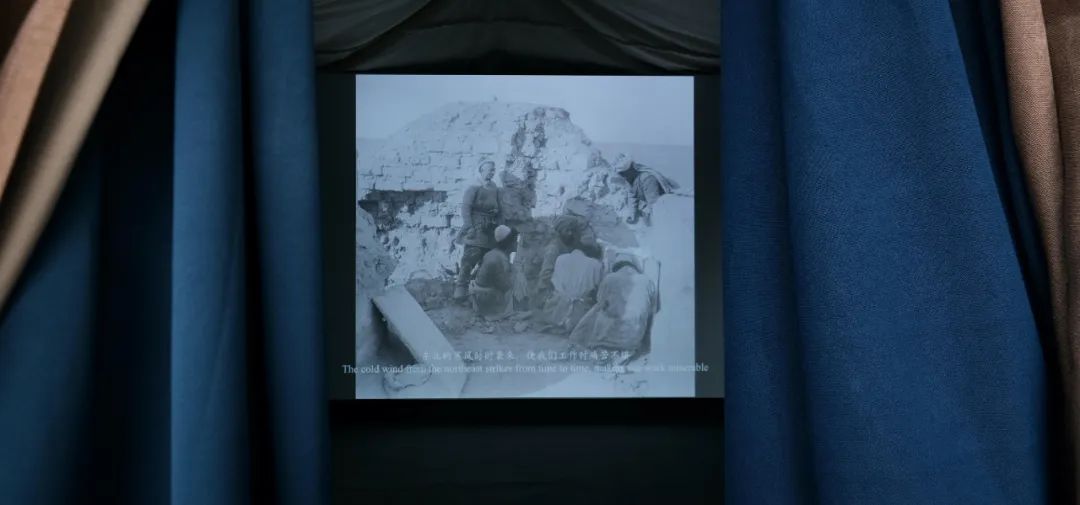

《寻宝》,刘雨佳,单频 4K 影像,彩色,立体声,53 分 14 秒,2021,“ON | OFF 2021: 回到未来” 和美术馆展览现场

III.

这是一个迟到的展览。巧合的是,这原本就是一个关于“时间与回忆”的展览。从2013年到2022年,两个时隔八年的展览有许多重合的元素:展览主题、艺术家与策展人,但两者之间显性的差异也很容易被发现,时间、地点与人物都不完全一样,而这些差异元素决定了“ON|OFF 2021:回到未来(Carousel of Progress)”其实是一个全新的事件。在这里,“当代”是一个永恒的“当下”,她所呈现的矛盾性或着张力,正是因为在遭遇下一个时刻时,之前的时刻不得不历史化,从而在一个历史的过程中审视与反思自己,其中包括某种自我否定,而这些所有的努力是为了打开未来的可能性,以及重新唤起我们对于未来的勇气与期待。

本次展览由和美术馆主办,实属意料之外——原本以为她可能还是会在一个浸淫更多全球化经验的大城市展开,那里也有更多的当代艺术机构——想想却又在情理之中,改革开放四十余年后,中国城市的发展正在面临新的转型与升级,和美术馆的出现恰好提示,对于当下中国的美术馆情态的认识,我们需要突破所谓“大城市”的思维定式,与之对应的关于“全球在地化”的主体性讨论,以及全球性与在地性之间互动关系的愿景与想象,则需要更多的来自之前被定义为“边缘”或“地方”的空间样本。如同重新回到中国改革开放初期的“摸着石头过河”,描述的绝非只是顶层的政策设计,也在强调对各地方实验经验的捕捉、总结、提炼与普及,所以,和美术馆与这次展览,从某种意义上说,都在共同重温中国改革开放的历史经验,即我们首先认识到自身的混沌形象,然后再从后续的行动中发现建立主体性的方法。

本次展览依据和美术馆展厅结构共分为三个单元:“时间姿态”、“回忆空间”与“多重回响”,从人类对于时间的感知与认识出发,将宇宙运动、人类命运、历史时刻等等宏大议题,下行与凝结为此时此刻的时代情绪。“道始于情”,20世纪旅美中国文艺理论学者陈世骧曾提出,应该将中国的抒情传统视为中国文学的道统,其后的当代文化学者王德威为中国文学的抒情传统撰写从古典到现代的知识谱系,最令人印象深刻的部分,他延续了上一代文化学者所展开的文明之间的对话,并借由陈世骧的观点,以诗作为切入点,从生命内在的自由性角度,将中国诗学中的“兴”的元素,诠释为一种唤停时间,超越历史的生命自足状态。在此,“兴”已不再只是一种修辞方式,它复归到初民“上举歌舞”的自然节奏情态中,在天文与人文以及身体与想象之间找寻通达永恒的路径。“大难不止,唯有其间的小小间隙,或有救赎的契机”,本雅明所说的间隙,似乎唯有抒情的主体才能游走其间,因为即便时代经验的区隔也无法阻碍不同时空之间的生命共鸣——何尝不正是我们常说的艺术之于人类的永恒。

虽然,本次展览涉及媒体社会、自然环境、身份以及地理疆域等等不同议题意识,但艺术家与我们一样,都试图走出历史的困境,将人类对于未来的信念转换为一种超越时空桎梏的生命能量——对于中国当代艺术而言,“ON | OFF 2021:回到未来(Carousel of Progress)”首先诠释为一种对于主体形象的建构,但就像之前反复提示的——回忆是一种时间中的行为,当过去作为一种整体时,当下的时刻反而可以将我们的回溯带入更多元的维度,最终以一种抽象的形式克服具体,重新面对作为目的的世界——亦如本次展览所呈现的观念形式:返回、反复与螺旋,一方面出于对和美术馆空间形态的诗意比兴,另一方面也试图通过作品之间观念的复沓叠增,让我们在时间与生命、全球与在地、回忆与历史的律动中,感应美术馆空间与展览空间共同构建出的宇宙观照。

左起:《洞》,仇晓飞,亚麻布油画,150 × 150 cm,2021;《沃德兰-蜜 No. 2》,马秋莎,水泥板、尼龙袜、木板、树脂、铁 ,110 × 210 cm,2021,“ON | OFF 2021: 回到未来” 和美术馆展览现场

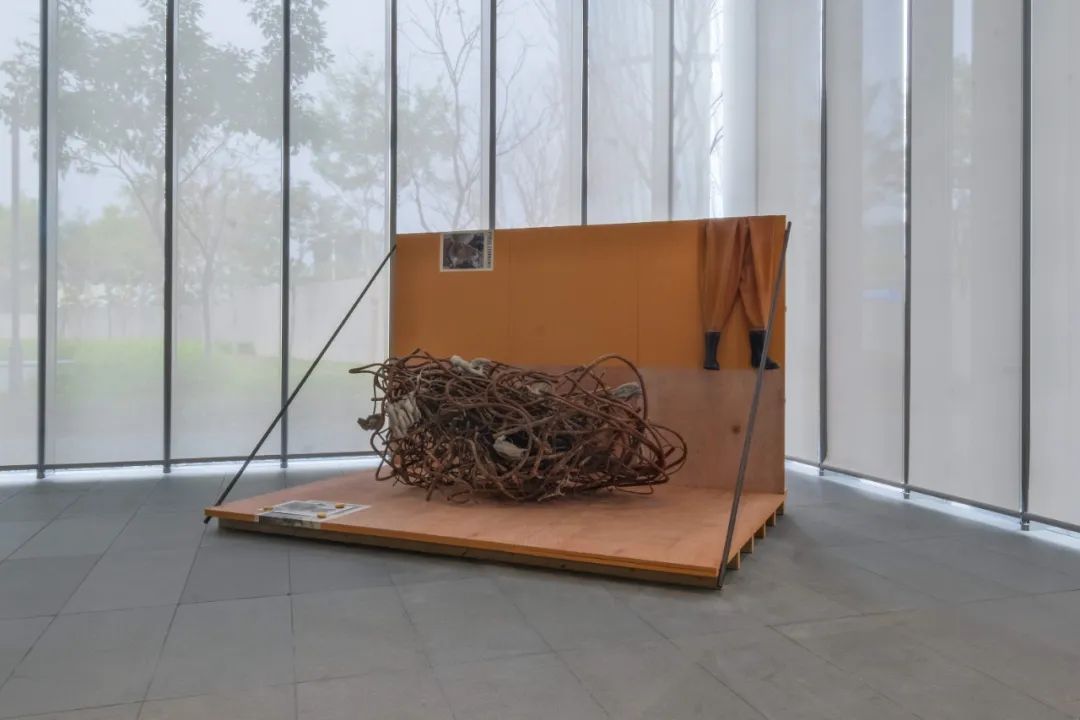

《石疑 | 再见,永恒 五》,胡晓媛,绡、墨、铸铁供盘、拂尘、萨满石、龟甲化石、干燥果实、珊瑚礁、粪便化石、孔雀石、鸟巢、贝、珊瑚、蛇蜕、自然脱落的头发、废钢筋、混凝土、太空铝板、水泥、线,2021,“ON | OFF 2021: 回到未来” 和美术馆展览现场