最后一吻

在看到利希滕斯坦的作品之前,我们一直在想,究竟以怎样的方式思考它、呈现它。波普艺术自上世纪60年代以来已经以各种姿身展现过自身,他的复制性、浅表性与流行性人们已经再熟悉不过。它是否还有一面等待我们察觉,膨胀又颓态的,或是丰腴背后的失落?

“艺术”是一个专名,又或者仅仅是一个专名。我们在艺术史终结的年代已经看到它如何几经变革,又如何把所有意图“反艺术”的人或事重新招安进“艺术”的专名中。只是,一个问题始终让我们思考,即在美术馆的白盒子已然树立了“艺术”这一专名神圣权威的立场下,如何重新理解白色,如何重新恰如其分地呈现旨在反凝视、反权威的波普,使其在今天的语境中仍然震荡出回声。

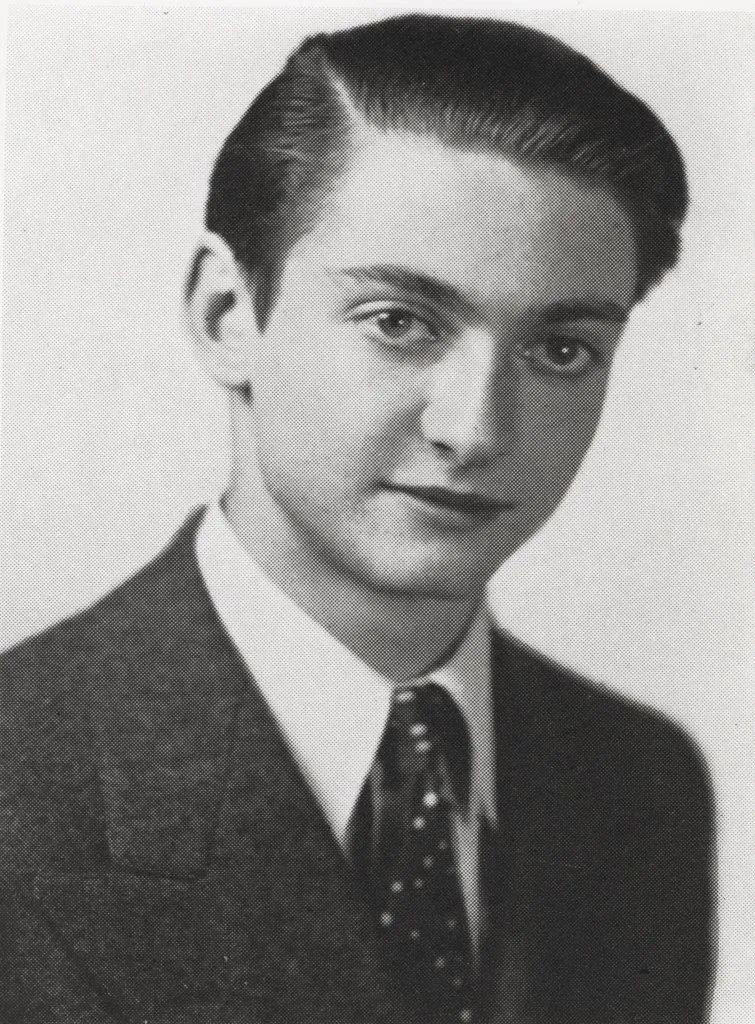

罗伊·利希滕斯坦少年照

在继续这个话题之前,需要首先谈一谈主人公利希滕斯坦。利希滕斯坦1923年生于纽约,父亲是当地小有名气的房地产经纪人,母亲则是一位钢琴演奏家。1943年,20岁的利斯滕斯坦参军,并入驻欧洲参加二战,最近的时候在距离前线仅一英里的办公室工作。1946年退伍之后,他进入俄亥俄州立大学进修艺术学士学位,随后攻读博士课程。

在他真正开始创作的年代,古典的西方理性传统因为二战得到了真正深刻的反思,同时电视与广告也彻底改变了社会的运作习惯。以事后的眼光来看,利希滕斯坦的个人经历满足着走向波普艺术的两个条件,一是切身经历过二战及其之后的社会重建,二是熟悉艺术史的图像传统。

罗伊·利希滕斯坦青年照

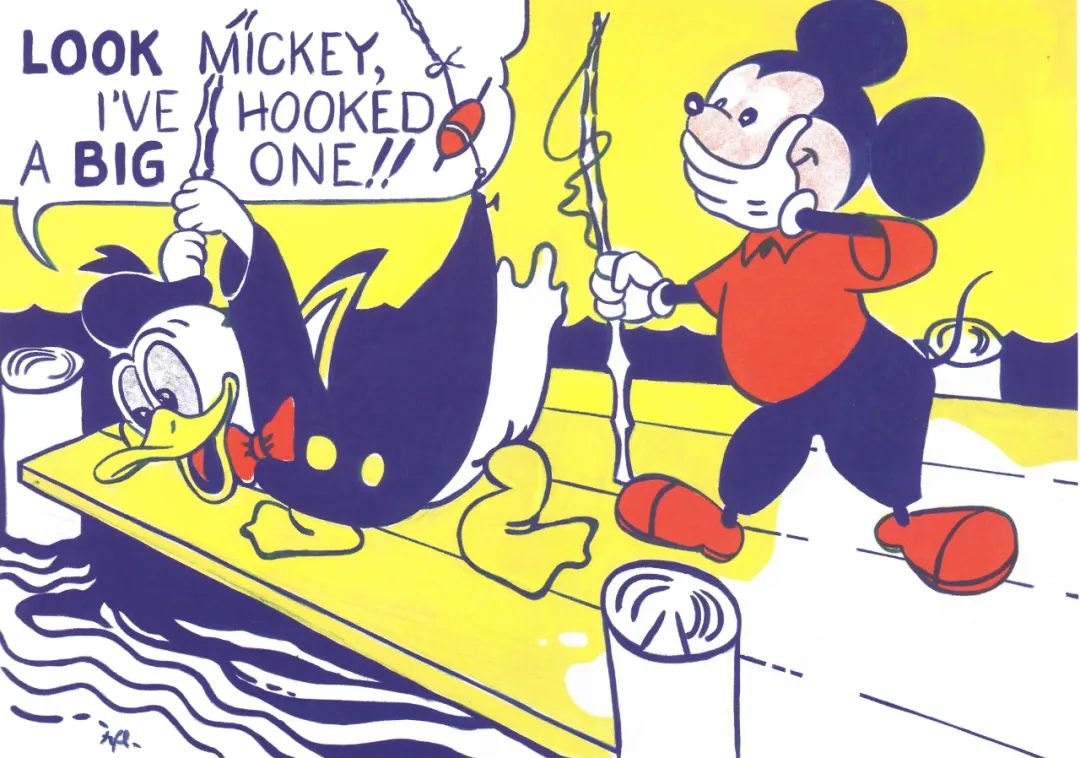

尽管如此,五十年代的利希滕斯坦并没有立即找到属于自己的创作手法,他的画作仍停留在对于立体主义、风格派和抽象表现主义等的续写之中。直到1961年,利希滕斯坦根据儿子的一本书中的动漫形象,创作了《看!米奇》,才宣布了自身艺术语言的初步成型。

《看!米奇》,罗伊·利希滕斯坦,1961

同年,他的画作被列奥·卡斯特里(Leo Castelli)画廊代理,随后进入事业的黄金期。尽管利希滕斯坦并不像安迪·沃霍尔那样经历一个不太愉快的青少年时期,这对后者造成了一生的影响。利希滕斯坦一生中少历波折,但在他的作品中,一些虚无感反而会渗透出来。

罗伊·利希滕斯坦,1949年于哥伦布工作室

罗伊·利希滕斯坦,1960年于道格拉斯学院工作室

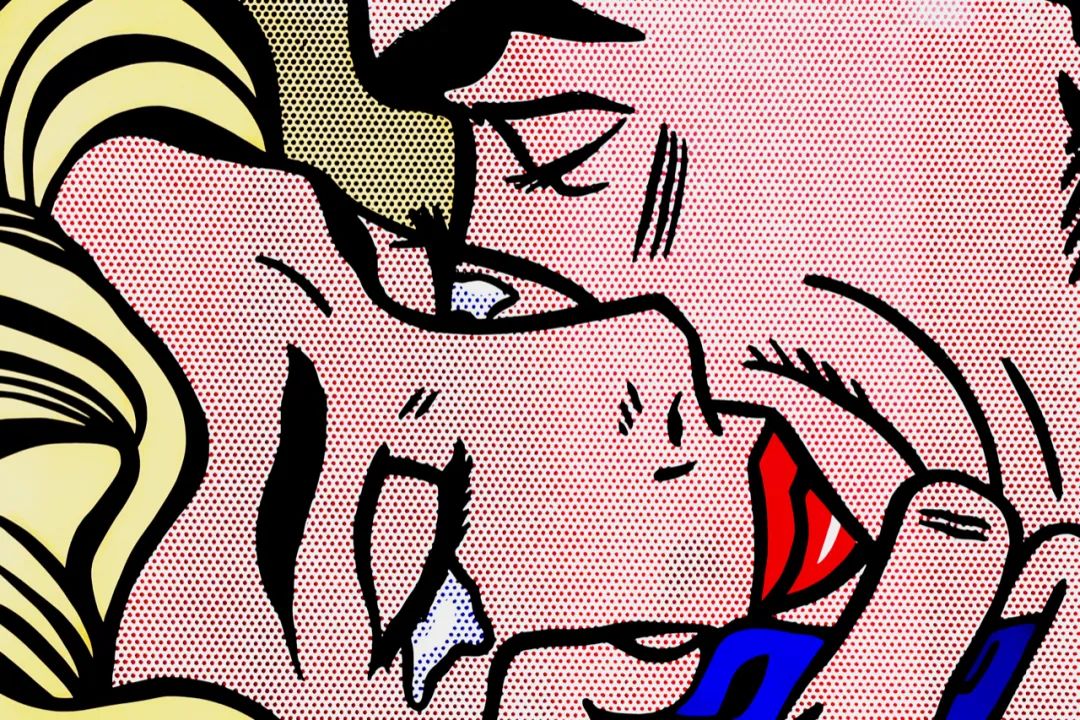

第一次近看利希滕斯坦的作品是在夜晚。作品开箱后,平置于桌面,在一些时刻装裱镜面将光束吃掉,制造一片胶状光晕,我有些晕浊飘飘然。再凝神,一些崭新的质感就浮现出来。接吻的男女,流动的风景,不安的静物,明亮、怪诞、性感、野性。我并不会认为,本戴点会在多大程度上压制这种平面上的欲望,虽然这正是艺术家尝试宣称的。

“点是没有情感的,它是红的就是红的,是百分之五十红的,就是百分之五十红的,就像数学问题那样。”利希滕斯坦说。

《现代艺术海报》,罗伊·利希滕斯坦,丝网印刷画,20.2 x 27.7 cm,1967,展览现场

但在我看来,点状的工业矩阵恰好是对力比多的欲拒还迎。从制像的角度上来说,利希滕斯坦是在完成画面形象的绘制之后,再以丝网印刷的方式将本戴点覆盖原作,于我这便是欲盖弥彰百分之一百的证据。只有在森严冰冷的秩序中,艳丽才会惊险,一眼风景会变得奢侈,一次模仿会变得谨小慎微,而一个吻才会是偷来的。在利希滕斯坦的《吻 第五号》中,这种耀眼的反差会被轻而易举地理解。每一个点都在最匀称的密布中散发斥力,这是后天的力量,试图让画面中性,或者将他们分离。

但那个吻会显得更加迷人,克服所有,不顾一切。

只是从吻的立场出发,在爱欲和所有奋不顾身的故事背面,一定同时存在剩余的荒漠感,一种临界性的危机。只有这样,那个吻的力度才会是最盛大的。

可以从艺术史出发理解这种力度。波普艺术是作为对于抽象表现主义的终结而出现的。其中紧要的意义在于,抽象表现主义要求以笔触的流动展示创作者潜意识中的匮乏与冲动,隐藏的话语是对个人主义的极度肯定。但仅在十年后,波普艺术就展示了与其截然相反的态度。利希滕斯坦宣称,“我想让我的画看起来像是被编程过的。我想隐藏作品中手的痕迹,”沃霍尔也有类似的言论,“我不再需要亲自动手了,我的助手或是其他任何人都能够复制我的设计。”

《关于艺术的艺术》,罗伊·利希滕斯坦,平板胶印版画,92.1 x 63.7 cm,1978,展览现场

波普艺术家真正试图传递的,是艺术作为主体性绽出的时代已然结束,或者说,主体的构成本身已经是值得怀疑的问题了。这是敏感之至的表达,一切立体的、生动的图像都被平面化、二维化,毕加索以来的拼接传统发展至顶峰,透视的幻觉完全被取代。潘诺夫斯基和德勒兹对于透视的理解是深刻的,它不是对于现实的真实再现,而是观念的符号化,出现在主体自我觉知的文艺复兴时代,代表着人以规则性的方式对于世界的把握和掌控企图。透视的深度便是理性的深度。

而正好在六十年代,福柯宣布了规训的力量及主体的死亡。1967年,德波发表《景观社会》。“在现代生产条件占统治地位的各个社会中,整个社会生活显示为一种巨大的景观的积聚。直接经历过的一切都已经离我们而去,进入了一种再现。”图像时代将人拖拽进一个由无限影像符号组构的崭新场域。从此存在不再踏在坚实的大地上,而在拟像制造的真实中软绵绵地漂浮起来。利希滕斯坦的作品暴露了这一主体性的巨大危机,变形的人脸,终极的狂欢,冷峻的风景,失落的古典,以及浪漫时代的最后一吻。鲜艳之后将会是告别。

《诗歌项目研讨会海报》,罗伊·利希滕斯坦,丝网印版画,111.7 x 78.7 cm,1988,展览现场

这种告别,在他职业生涯晚期对于艺术史图像的改造中也会体现出来,包括九十年代中期以来的中式风景系列和贯穿其职业生涯的对于现代主义大师的模仿。我对于这些作品起初的觉察,不是原作与波普仿作中深度或浅表这样的视觉比照,反而是一种不切实际的联想:

复制时代中每一个在网络、书本和照片中理解艺术品的个体,直到真正站在原作的两米外,注视着大师杰作中的每一个笔触,每一种色差,甚至每一处布面上的细小起伏之前,或许对于作品的记忆都永远是利希滕斯坦式的,平面、遗漏、不稳定、紊乱。艺术家展示着复制时代的这一层逻辑,高雅艺术的灵晕会在媒介的自我繁殖中消逝,它只留下一个稍显混乱的形象,浅印在利希滕斯坦的版画中。

左起:《中式风景》,罗伊·利希滕斯坦,平板胶印版画,124.4 x 53.3 cm, 1997;《中式风景》,罗伊·利希滕斯坦,平板胶印版画,124.4 x 53.3 cm, 1996,展览现场

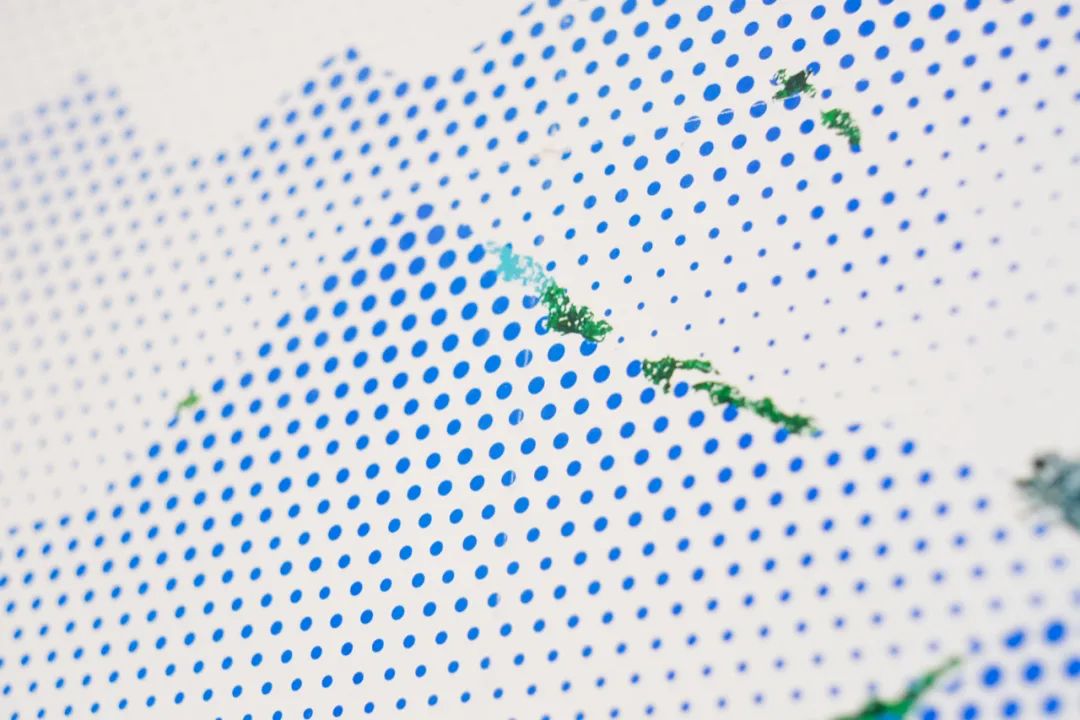

《中式风景(局部)》,罗伊·利希滕斯坦,平板胶印版画,124.4 x 53.3 cm, 1996,展览现场

带着这种语调,我们能够重新审视波普,审视利希滕斯坦,把它们的艳丽、娱乐和流行属性放置一旁,看到一些未被挖掘的第二面。也只有在这种语境中,重新看到白色的意义才会是可能的,将它不仅视作艺术招安的手段和神圣化的方式。相反,我们借用奥格与福山的语言,白色是主体混乱和终结的时空观的客体化,在它背后是历史的悬停与现实的不明。在白色中,时间与情境不再可辨,感性与多义被理智与简约取缔,而这正是“历史终结”之后,现代人类存在的境况。

《美国艺术联合会》,罗伊·利希滕斯坦,丝网印刷画,138 x 92.6 cm,1989,展览现场

《风景6》,罗伊·利希滕斯坦,丝网印刷画和拼接,43.2 x 54.7 cm,1967,展览现场

我们以巨大的白墙、白灯和视觉上的留白、空隙呈现利希滕斯坦,呈现被抛弃的色彩,也呈现现代性席卷一切的力量,力图制造这种落寞的反差。利希滕斯坦作品中那些夺目的商业、空洞的景致、平面的拼接和至死一搏的情感会在白色中显示出它的无力。如同我们之前所说的,这将是一场告别,向主体的,浪漫的,具体的时代告别。在今天,我们再看利希滕斯坦,那句精确无比的阐述会永远回荡:

“这个世界在外部。波普艺术只是看着它,接受着说不上好与坏的环境。如果你问我,一个人如何爱上荒唐,爱上机械化的工作,爱上坏的艺术,我的回答是:我只是看着它,它就在这,这就是我们的世界。”