穹顶与刻度

Ⅰ

和美术馆的多层空间实现了倪有鱼的一个夙愿,他称之为“一个人的群展”,我猜想:类似的一座美术馆或博物馆早就存在于他的自我规划里,也存在于他总是随身携带的那本厚厚的笔记簿里(每年他都会积攒下被写满的一本),他对馆中的每层楼、每个房间,甚至每个转角及廊道似乎都有了清晰的规划,一些规模较大的展厅俨然已经摆放上他的几个主要作品系列,当然,他头脑里的那座博物馆仍在不断扩建,像一张纵横交错中蔓延的网。

和美术馆展厅空镜

大约在2007、2008年之交,倪有鱼决定从事当代艺术,此前,在大学期间,他已经通过写作评论和策展的方式开始接触艺术圈,此外还有两个需要在这里交代的背景,它们多少都带有身份属性——首先,他有一位在大学教授建筑和机械制图的父亲,其次,他自己是传统中国画的毕业生,当这双重背景跟随他迁移到当代的领域,非但没有淡化或者成为前行的辎重,反而得以更充分地延续:前者造就了他对于“手的执念”,即对于手工感的迷恋和制作精度的苛求,[1]后者则将宋元绘画的遗产交付到他眼前,等待他逐渐地领悟与继承,而他从中提取了“寒林”这一种精神原址。

左起:《寒林图》,郭熙,宋代,120 × 70.2 cm,绢本水墨;《寒林平野图》,李成,宋代,153 × 98.8 cm,绢本水墨

在李成、郭熙及众多古代大师的笔下,我们都邂逅过寒林的图景——往往以秋冬或雪后为时间点,抒发萧瑟深沉的意绪,无论画中是否有具体的人物在场,表达的几乎都是独立人格的自我写照——倪有鱼更喜欢用“冷逸”一词,将“寒林”转译成人格或艺术品级的贵金属感;“冷”对于他来说,意味着与一时一地的现实保持距离,以便独自地观察和探测,即便在他最需要通过艺术的表达来释放强烈的荷尔蒙的时期,他也秉持着那份看似理性的冷静,他对于金融危机到来之前、中国当代艺术的狂欢节氛围充满具体的质疑:

“展览”的概念于我而言是朴素的,它不意味着热闹的派对,也不是观光的游乐场,更不代表商业性的收集。从“展览”延伸到今天的艺术,我认为后者发展到如今的阶段,已经变得庞大而空洞了,越来越多的人开始制作越来越多大而无当的作品,并且极其不环保。一些大型双年展在撤展后,往往会产生一卡车又一卡车的建筑废料,而开展前的展厅里则充斥着甲醛的刺鼻气味。艺术在尚未带给别人许多启迪之前,竟然已经消耗了这么多实在的资源,这不得不使我反思:艺术走到今天意味着什么?[2]

《西山卷》,倪有鱼,综合材料 ,76.8×12.5×7.6 cm,2009

《无穷路》,倪有鱼,60.5 × 7.3 × 6.5 cm,综合材料,2014

仿佛是一种刻意的回应,他开始制作自己最早的作品系列:“银河计划”,以此反思艺术对资本的依赖,他先用锤子将搜罗来的各国硬币上的币值和图案砸平,让它们成为接近空白的金属画布,然后用毛笔在其上描画各种图像及题材,这种工作方式类似于民间工艺中的微雕,后来,当这些新币累积到几百枚之多,他在瑞士一家美术馆的现场,摹拟了古代星象图的形式感呈现了它们。

值得注意的是,有那么一份暴力实施在作品的过程之中,但作品在完成之后的样貌显得平静而雅致,行为或观念化的表演被剔除了,在他后来发展出的各个系列里,这种过程一再地上演,他总是在现成物的基础上先破坏,再建构——币值被销毁之后,这些硬币存在的尊严反而被提升到了群星般不可能的高度,这其中包含了杜尚带来的启示,而在作品的命名方面,也带有勒内·马格里特的悖谬感,这两位艺术家从一开始就影响着倪有鱼,不过,他在当年对他们的思考未必有那么深入,他的表达首先是针对艺术环境的逆反,而当他运用“银河”来安放这些硬币的时候,也许想得更多的是“寒林”,是“冷逸”中的“逸”。

倪有鱼创作“银河计划”,节选自纪录片《银河 Galaxy》

《银河系列》,倪有鱼,综合材料,200 × 200 cm,2008-2022,和美术馆展览现场

尽管传统中国画中的寒林甚少夜景的表达,但是,我们可以想象:深夜驻足寒林时往上眺望,往往是满天繁星的回赠,这其实正是“冷逸”氛围的设想与营造,随着视线的飘升,小小的金属圆块似乎脱离了现实的引力,成为了自足、自证的艺术微光,数年之后,他又完成了以磁铁为材料,在巨大的钢板上还原了一幅美国航空航天局(NASA)的星空图片(“隐力”系列,2015年),这件看似沉重的作品散发着不可见的磁力,逐日吸引着周边空气及环境中的铁质灰屑;还有一组以粉笔灰为原料,在黑板上手工复刻的星象图(“尘埃”系列,2010—2018年)——关于这几个系列之间的嬗变,可以直接引用卡尔维诺同一本书中论“轻”的两段话来说明,如果“银河计划”是“为了对生存之重作出反应而去寻找轻”,[3]那么“隐力”和“尘埃”系列则被以下的一段话对应:

它不是一种密集、模糊的忧伤,而是一块由各式幽默和感觉的微小粒子织成的薄纱,一层由原子形成的微尘,如同构成事物繁复性之终极物质的其他一切东西。[4]

《银河系列》,倪有鱼,2011瑞士琉森当代艺术中心展览现场,图片由艺术家提供

Ⅱ

“银河计划”用到的那些硬币,来自于倪有鱼日常的搜集,事实上,他热衷于利用各种渠道,从世界各地搜罗种种稀奇古怪的老物件:文物残片,无名摄影师的照片,旧画框,老式弹珠机,莲花底座,尺子……他在欧洲游历时的一个固定节目,就是去礼拜天的跳蚤市场上游逛,那大概是他最惬意的消遣了,就像直接走进了洛特雷阿蒙著名的诗行里,[5]一次又一次地享受着与物的超现实式邂逅,当然,这样的游逛不止于猎奇心或恋物癖的满足,也构成了创作的前奏,譬如,当他在成千上万张老照片里进行甄选时,其实就是在确认哪些可以成为“逍遥游”系列的素材,后来,他在一次访谈中提及:

曾经有人问过我一个非常有意思的问题:如果可以穿越时代,我最想和谁一起工作?我毫不犹豫就说了康奈尔。他很吃惊,以为答案会是一些更有名的大师。我说我是真地希望和康奈尔一起工作,做他的助手。每个周末和他一起去纽约25街的车库跳蚤市场,一起去甄别那些被人们忽略的东西,那一定是非常有趣的。[6]

欧洲古董画框商的地下室,图片由艺术家提供

约瑟夫·康奈尔的那些盒子,堪称一座座弥漫着怀旧和幻想的、缩微的博物馆,正如罗伯特·休斯(Robert Hughes)所言,它们是“记忆剧场”,并且“有一种严格的形式感,严谨而节俭,宛如新英格兰的细木工活计”,[7]对于倪有鱼而言,最初得知这位大师的存在时,意味着既获取了一个榜样,又带来了一种打击,类似的体验还包括:“当我站在西斯廷教堂的穹顶之下,或是面对范宽的《溪山行旅图》,我真会萌生出一种‘我不想再画画了’的念头”。[8]

影响的焦虑使得他将歌德的一句话引为信条:“限制,是天才的跳板”,也使得他的整体艺术形态在体现独创性的同时,带有“后制品”(Postproduction)的特征,甚至可以说,他就是以“后制品”来体现独创性的,正如发明这个术语的尼古拉·布里奥(Nicolas Bourriaud)所言:

艺术的问题不再是“要做些什么新东西?”,而成了“要用这东西来做什么?”……也不是在哀叹“一切都已经做过了”,而是发明一种规程,去使用那些已经存在的表现模式和构造。占有一切文化编码,占有一切日常生活的造型,占有一切世界的、历史的作品,然后让它们运行起来。[9]

约瑟夫·康奈尔的盒子系列

和美术馆展览现场

这其实就是将过去视为一座无墙的博物馆,随时进行重组和再叙述,倪有鱼对于人文历史和博物学的浓厚兴趣,不仅体现在他的恋物或收藏癖,更体现在他整体的创作倾向上,致力于利用遍野遗弃的残垣断壁、废砖旧瓦,重建一座七宝楼台式的博物馆。他专门绘制过一件堪称巨幅的《博物馆的余晖》(2019年),依据的正是欧洲第一座博物馆的雏形,费兰特·伊普拉多(Ferrante Imperato)建立的“珍奇屋”的历史图片,虽然,时光深处的遗迹和物品是如此的浩瀚,艺术史中已然存在的表现模式是如此多样,一个人无法占有得那么多,但至少可以占有他兴趣范围内的部分。

他欣然认同的艺术范型,往往“发于感性而止于理性”,虽然在挖掘“原本无关的事物之间隐性的逻辑关系”方面,超现实主义带给他重要的启示和乐趣,然而,他一直警惕过于空泛和放任的联想,他的每个系列都试图找到类似康奈尔的那种“严格的形式感”,正是这种思考的训练和作用,使他的作品时而显得像推理小说,严谨、整饬而又耐人寻味。

《博物馆的余晖》,倪有鱼,布面丙烯,260 x 340 cm,2018-2019,和美术馆展览现场

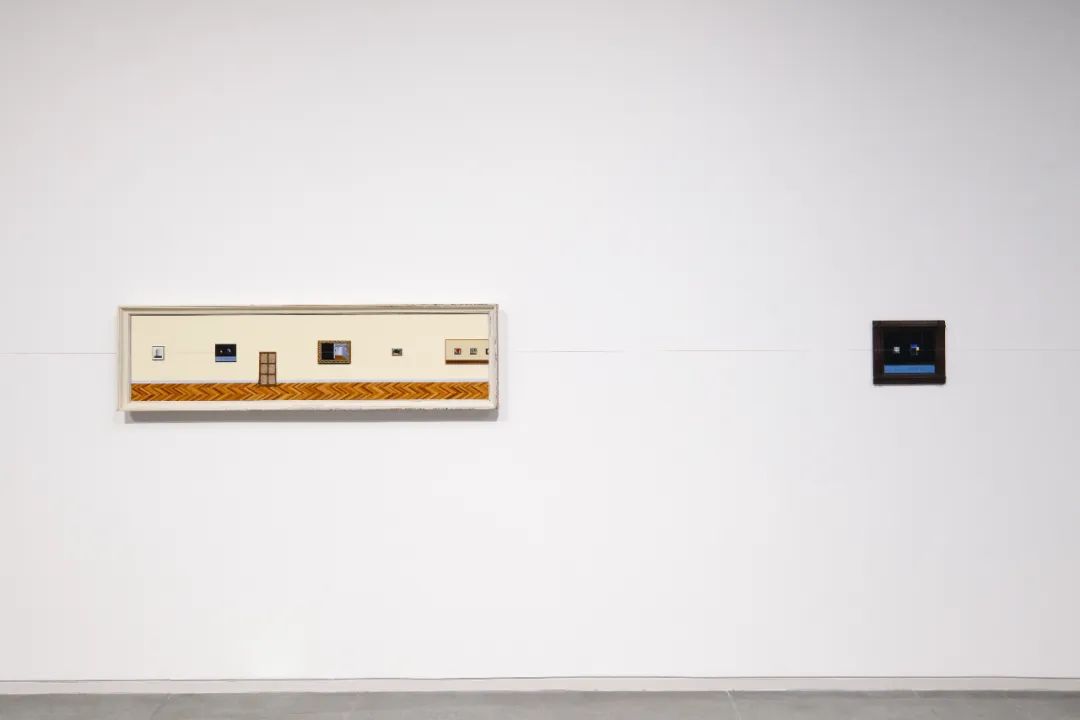

在规定了一条假想的地平线之后,无数老照片里的风景得以被串连起来,俨然变成了一场此曾在的“逍遥游”,[10]同样的创作逻辑也贯穿在“浮屠”、“漫长的一瞬间”等其它系列之中,被拼贴在同一平面或空间中的既有图像或实物,给予观众一种清晰、稳定乃至传统的形象感,但背后隐藏着他狡黠的微笑,那是他蓄意制造视觉骗局时的表情——他“发明了一种规程”,或者说他缔造了一种事物的新秩序,同时又揭示出图像本身的欺骗性。[11]

“有图像之始就有欺骗”,“有修辞就有欺骗性”,一度热衷于阅读禅门公案的他这么认为,并且如此宣称:“我从来就不相信艺术家是一个创造者,最多也只是一个认知和观看的引领者。所有物质原本都在那里循环往复,我所做的只是把它们固有基因链中的某一个环节拨乱一点。”回想他的那些系列创作,你几乎都可以听见这个方法论机器发出的运转声。

《逍遥游(从扬州划到苏州划到杭州到温州再划到欧洲纪念)》,倪有鱼,老照片拼贴,22 × 62 cm,2018,和美术馆展览现场

“水冲绘画”是他经过反复实验之后掌握的一门手艺——“我逐渐总结出一套相对完整的技法,能够利用水流的不同压力、流量和角度来冲洗和切割颜料”,[12]这种技法被融合进绘画的笔触,一开始用来仿拟和致敬马格里特、梵高、契里科、蒙克等艺术家的小幅作品,后来被用于更宽泛的题材和更大的尺幅制作,其中,“金色”系列刻意地渲染和营造了“一种带有欺骗性的辉煌感”,以反讽的调式提醒观众们,在古代圣像画或器物中对应神圣和高雅的金色,如今可以被无节制地、媚俗化地运用。

对水冲技法最初的运用,也许还暗含这样一个事实:出于对绘画能力的不自信,他要以观念的方式予以补足,不过,到了他创作“虚构的经典”以及由此延伸出的“虚构的美术馆”系列时,他源出中国画工笔细描的手上功夫,似乎已经足以胜任对油画材料和不同风格的艺术史图像的转换。

展厅一,展览现场

《巨人的黄昏6》,倪有鱼,300 × 200 cm,布面丙烯,2018

某种意义上,“虚构的经典”是他对于老物件的一次最富想象力的占有,这一次他占有的是各式的旧画框,当年那些镶于框中的图像都已经消逝殆尽,惟有这些形态各异的画框如同古代文人远眺时所凭的阑干,或者剧场的帷幔一般留存着,当倪有鱼试着去挑战这些空白时,他其实在扮演着一位推理小说的作者,“需要凭借制作年份、产地工艺、纹饰图案,比例结果等种种细节去推理和想象其承载着一张怎样的绘画”。[13]

这些绘画重新复活了老画框,让它们成为了作品不可分割的部分——事实上,它们越是与他的作品显得浑然一体,就越是充满了欺骗性,仿佛它们本就是为此而存在,但在这样的欺骗性之中,隐含着某种格外动人的伦理因素:在一次与我的交谈中,他以桌子作了比喻,物的命运总是无可逆转:桌子→废桌子→垃圾,而他想要做的是挽留或拯救。

《古代卧室》,倪有鱼,布面丙烯及古董画框,42 × 47 cm,2020

Ⅲ

倪有鱼32岁的那一年,第一次给自己做了纹身:“∞”,这个由17世纪英国数学家约翰·瓦里斯(John Wallis)命名的、代表无限的符号,后来作为展览标题出现在他2019年在上海举办的个展上,为此倪有鱼给出了自己的解读:

它既是一条缠绕、咬合自身尾巴的蛇,也是代数几何常用的双扭线。准确的说,这个符号指代的是不断向无限扩展的数字。它虽然无限,但又在一定的无限循环范围内,其实也是一种有限的状态。它不像一根打开的直线,可以向两端无限延长下去。可见有限和无限从来都是相对并存的。[14]

这段含有视觉比兴的文字,也潜藏着东方的轮回观,在有限与无限关系的思考中,倪有鱼无疑强调了相对与并存的那一面,当他试图去触碰抽象与“无限”主题时,他往往是站在具象的基座上踮起脚尖。

“♾️“展览现场,2019,余德耀美术馆,照片由艺术家提供

无论是在他过去的系列中,还是他近年的“虚构的美术馆”或“卧室”题材,大部分作品往往都呈现为空镜头的状态,人物被抽离或者缺席;在两件堪称巨幅的绘画作品中,《博物馆的余晖》将他所依凭的原始图片里的人物全部隐匿了,《遗迹》(2018年)直接呈现了一座无人在场的雪景寒林,他这样解释过:

就我的绘画主题而言,我的兴趣首先在于风景,而且是没有人物的风景。我创作了很多年,才发现自己的作品中缺失了人物。起初可能是下意识的行为,到后来连我也开始思考:为何画面中没有人的存在?答案可能是,我希望作品能够传达的情感和气氛是更抽象的,一旦放入人物,就建立了叙事性或情节感。好的艺术如果足够博大,会把作者的情感隐匿在背后,所以即便我画的是具象的风景,但其实表现的是另一种更抽象的精神。与其描绘一个人物在寒林间嗟叹感伤,倒不如直接去描绘这一片寒林。[15]

当叙事性或情节感被削弱之后,场景会偏向于追忆性的调式,或者空寂感,两者其实都指向了时间——前者指向一去不复返的过去,后者有助于制造出一种近乎永恒不变的幻觉,而时间,正如他自己所说的:“‘时间’是贯穿我许多作品的轴心,它几乎可以串联我所有的系列。”[16]

左起:《空间多米诺2》,倪有鱼,布面综合材料及古董画框,44.7 × 174.7 cm,2022;《激光穿过蒙德里安3》,布面丙烯及古董画框,30.5 × 35 cm,2022,和美术馆展览现场

展厅一层现场

“∞”展览上展出的“拱形”系列里,人类的遗迹和废墟,浩渺的自然和星空,被融合在老式弹珠机改造成的拱形装置中——这其实正是那两种时间形态的并置与对比:过去与无限,而拱形提供了一种凝缩的、引导着视线不断往内的观看与体验形式,它令人联想到神龛及形而上的氛围:

或许来源于我们基因中对于宇宙和大地的崇拜(天圆地方说),或许是基于拱顶在建筑力学上的稳定性,又或许在最初,就是源于我们的身体——将头顶与肩、手、脚用线相连,就成了这样一个几何形。人们花费无数代的时间和经验一点点调整修正,慢慢确立了这样的一个经典的形式。谁知道呢?反正它现在给予了我一种很强烈的仪式感,吸引我不得不在里面做点什么。[17]

与拱形相对应,这些装置的内部浮现着众多的小球体,有时它们直接扮演了星球,有时它们作为一种基本的语法或结构而在,“我迷恋所有的球体,那是最美的几何,这种美源自于世界上并不存在完美的球体”[18]——倪有鱼的这句表述还可以引申为:世界上并不存在完美的艺术,也不存在永恒的事物和绝对的真相,而他的“拱形”试图以马格里特式的门洞、[19]康奈尔式的盒子对有限的景观的承载感,来激发我们对无限的窥探和联想。

左起:《遗迹2(古希腊)》,倪有鱼,综合材料,61.5 × 31 × 8 cm,2017;《遗迹1》,倪有鱼,综合材料,71 × 34 × 8 cm,2017,和美术馆展览现场

《奥林匹亚》,倪有鱼,综合材料,31 × 21 × 170 cm,2016-2019,和美术馆展览现场

迄今为止,在倪有鱼创作的所有系列里,我倾向于认为“寸光阴”系列更接近他个人的自画像;他在老木料做成的尺子形制上,通过主观推定的方式,绘出一格一格的刻度,在这样的过程中,他企图尽力地追随客观的标准,但是,很显然,误差是难以避免的。

制作过程看似枯燥、无味,仿佛是一个无所事事的人打发时光的极端方式,但它也许唤起了倪有鱼对于历代工匠们日常劳作的记忆,这种亲缘关系的建立来自于他的父亲,在他这里得以创造性地延续着,并且始终乐此不疲。从主题性而言,他是用自己的手“抚摸”了一遍标准,他既追随又质疑了那个标准,事实上,尽管他的创作有意地去意识形态化,从不关心现实的时效性,但他关于刻度的臆想和伪造,反而暗合和还原了有关尺子的历史,在过去的一篇评论中,我曾经评述过:

尺的最初形态就源自身体本身,汉字中的“尺”来自象形,白川静的《常用字解》考证说:“手的拇指和中指张到最大程度后向下之形”,在远古部落之中,这就是尺度:“布指为寸,布掌为尺,舒肘为丈”,并且默认着误差的存在;其次,秦朝对度量衡的统一并不意味着尺度从此成为恒定的静态标准,在其后不同的年代,尺的刻度始终都处在变化之中,其背后牵连着一整套政治经济学。[20]

“寸光阴”在他多样的创作形态中最具极简主义面目,他对图像的怀疑被还原到毕达哥拉斯“万物皆数”的端点,“简洁的表面,删减的几何形状”,“以公式的身份出现”——对于这位既眷恋又质疑图像史的艺术家而言,他在这个系列的制作过程中或许最接近他想要说的:绘画可以被还原为颜料、布和碎屑,物质可以被还原成尘埃、分子、原子,渺小的生命可以成为一把尺子,或一段盘绕而上的旋梯,去测量无数既定的拱形之上那座喻示着无限时空的穹顶。

《寸光阴(局部)》,倪有鱼,老木料、铜丝、铜钉、木器漆等,6 × 1100 cm,2012-2013,和美术馆展览现场

创作“寸光阴”系列的倪有鱼,图片由艺术家提供

2022年10月

……………………

注:

[1] 倪有鱼在后来的一次访谈中引用过法国艺术史学家福西永对手的礼赞:“在如今这个机器时代,那些‘手的时代’的幸存物依然存活在我们中间,发现这一点难道不令人惊叹吗?……在艺术家的工作室里,可以发现手在尝试、在实验、在占卜。”(转引自《艺术世界》2019年8月29日《倪有鱼:手的执念》)

[2] 引自《倪有鱼的抽离与抽象:艺术家从来不是什么创造者》,Artnet新闻中文网2019年9月12日。

[3] 引自《新千年文学备忘录》中文版第28页,译林出版社2009年3月第一版,译者黄灿然。

[4] 同上,第21页。

[5] 意指洛特雷阿蒙那句常被征引的诗行:“一台缝纫机和一把雨伞在解剖台上的相遇。”

[6] 引自《倪有鱼:林中漫步与田间闲话》,艺术世界网2018年6月26日。

[7] 引自《新艺术的震撼》(The shock of the new)中文版第325页,中国美术学院出版社2019年1月第一版,译者欧阳昱。

[8] 引自倪有鱼的创作谈《不太关键的关键词》,2022年。

[9] 引自《后制品》中文版引言部分,金城出版社2014年9月第一版,译者熊雯曦。

[10]“此曾在”是罗兰·巴特谈论摄影的重要概念,参见《明室》第94页,台湾摄影工作室1997年12月版,译者许绮玲。

[11] 引自《倪有鱼:“自由”建立在“限制”之上》,时尚芭莎艺术网2019年8月28日。

[12] 引自《倪有鱼:艺术是漫长的一瞬间》,时尚芭莎艺术网2017年9月12日。

[13] 引自倪有鱼的创作谈《不太关键的关键词》,2022年。

[14] 引自《倪有鱼:“∞”,源于限制的无限》,艺术碎片(Artshard)网2019年8月20日。

[15] 引自《倪有鱼的抽离与抽象:艺术家从来不是什么创造者》,Artnet新闻中文网2019年9月12日。

[16] 引自《倪有鱼:艺术是漫长的一瞬间》,时尚芭莎艺术网2017年9月12日。

[17] 引自《倪有鱼:一切从“拱形”开始》,XnOffice网2018年10月31日。

[18] 同上。

[19] 在和美术馆的个展现场,倪有鱼单独辟出一间展厅向马格里特致敬,并且将后者的绘画作品《意外的答案》(Unexpected Answer)中的门洞进行了装置性重现。

[20] 引自我为“存光阴”撰写的评论《以尺为尺》,收录于《寸光阴》画册,2015年由倪有鱼工作室出品。